スマートモビリティで未来の暮らしが変わる!高齢化社会に欠かせない新たな移動手段

「スマートモビリティチャレンジ」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?これは、経済産業省と国土交通省が中心となって、官民連携で進めている一大プロジェクト。AIやIoT、自動運転などの最先端テクノロジーを社会に取り入れることで、人やモノの新たな移動方法を生み出していく取り組みです。少子高齢化、地方の過疎化が進む日本にとって、非常に重要なプロジェクトとして位置づけられています。

「スマートモビリティチャレンジ」とは?

経済産業省と国土交通省が共同で推進している「スマートモビリティチャレンジ」は、新しいモビリティサービスを社会に実装し、地域の交通課題の解決や経済活性化を図っていくためのプロジェクト。このプロジェクトでは、全国の自治体や企業から提案を募集し、先進的な取り組みを行う地域を「パイロット地域」として選定、支援しています。

地域の移動に関わる課題を解決していく

赤字路線が多く公共交通機関の維持が困難になっている地方部では、「オンデマンド交通」や「MaaS(Mobility as a Service)」といった新サービスの実証実験が展開されています。「オンデマンド交通」とは、電車や路線バスのように決まった時間・ルートを運行するのではなく、利用者からのリクエストを受けて運行する交通システムのこと。タクシーと路線バスの“いいとこどり”をした交通手段であると言えるでしょう。スマホアプリやウェブから乗車場所や行き先を指定して予約できるほか、車両の配車にAIを活用するなど、効率性に優れた仕組みづくりが急がれています。一方の「MaaS」は、電車・バス・タクシー・カーシェアなどのあらゆる交通手段を一つのサービスとして統合して利用する仕組み。一度の予約・決済で電車もタクシーもカーシェアも利用できるほか、サブスクリプションサービスとして定額制を導入しているものもあります。

新しい交通が生み出す新たなビジネスチャンス

移動を単なる手段として考えるのではなく、プラスアルファの価値を加えて提供する取り組みも始まっています。例えば、移動とショッピングを組み合わせたり、観光地での周遊を公共交通機関でまかなったり、地域全体の経済の活性化を図ることも、「スマートモビリティチャレンジ」の目的の一つとなっています。

自動車メーカーも本気を出した「シニアカー」

少子高齢化が進む中で、高齢者の皆さんの移動を担う新たな製品に注目が集まっています。それが「シニアカー」。いわゆる「ハンドル形電動車いす」です。電気とモーターの力で駆動し、乗る人自身が操縦しますが、シニアカーは法律上で歩行者扱いとなるため、運転免許は必要ありません。高齢で運転免許を返納した方も、安心して乗っていただけます。速度は時速6kmで、大人の早歩き程度に抑えられていて、安全性への配慮も十分です。従来は、福祉機器専門メーカーなどが製造・販売していましたが、近年ではトヨタ、スズキ、ホンダといった大手自動車メーカーが、自動車開発で培った技術をフィードバックした製品を開発して市場に投入するなど、注目度が一気に高まっています。

行きたい場所に自分の力で行ける喜び

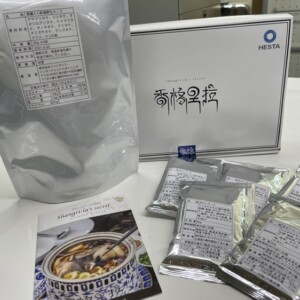

自分の意思で、行きたい時に、行きたい場所に行けることは、日々の暮らしの支えになるだけでなく、人生を豊かなものにしてくれます。後期高齢者人口が今後も加速して増えていく日本。高齢者の皆さんにとって暮らしやすく、安全な国であり続けて欲しいものです。そんなお年寄りの暮らしの見守りに、スマート家電を導入してみませんか。「ヘスタ見守りプラン」は、遠くに暮らす家族をしっかりと見守るためのパッケージサービス。双方向通話も可能なカメラで、スマホからお家で過ごす家族の姿を確認できます。また、モーションセンサーを搭載しているので、人の動きを感知するとアプリに通知。人の出入りもしっかりと監視できるので、夜間のセキュリティも万全です。大切な人の暮らしの見守りに、ぜひスマート家電を役立ててください。